招商“精准战”:如何找到对的人、谈成对的项目?

招商引资是一项系统工程,理解企业需求是其中的关键,而做到这一点的前提在于精准定位目标企业。然而,要成功接洽企业并非易事,过程中需应对诸多现实挑战:项目线索从哪里获取?联系方式是否可靠?企业是否真正有意向投资?对接人是否具备决策权或负责选址事务?

以往,许多地区主要依靠土地优惠和政策支持来吸引企业,如今这类方式效力已大不如前。当前,地方招商工作正不断引入新思路、新方法和新工具。唯有先找到合适的企业并建立有效连接,才能真正把握企业需求。

那么项目信息从何而来?获取项目信息需经过筛选、分析和验证多个环节,过程既费时又费力。现实中,招商团队往往难以全力投入线索搜寻。即便各地频繁参与各类展会、广泛搜集企业名录,但真正存在投资意愿的企业却屈指可数。

招商人员获取项目的途径其实多样,包括网络检索、行业峰会、商协会组织、社群平台等。但我们认为,方法不应求全、而应求精,渠道也无需面面俱到。核心在于锁定企业中的决策人物,通过持续接触实现有效交流,最终促成项目签约。相比广泛收集信息,更高效的方式是直接与掌握核心资源的关键人建立联系。

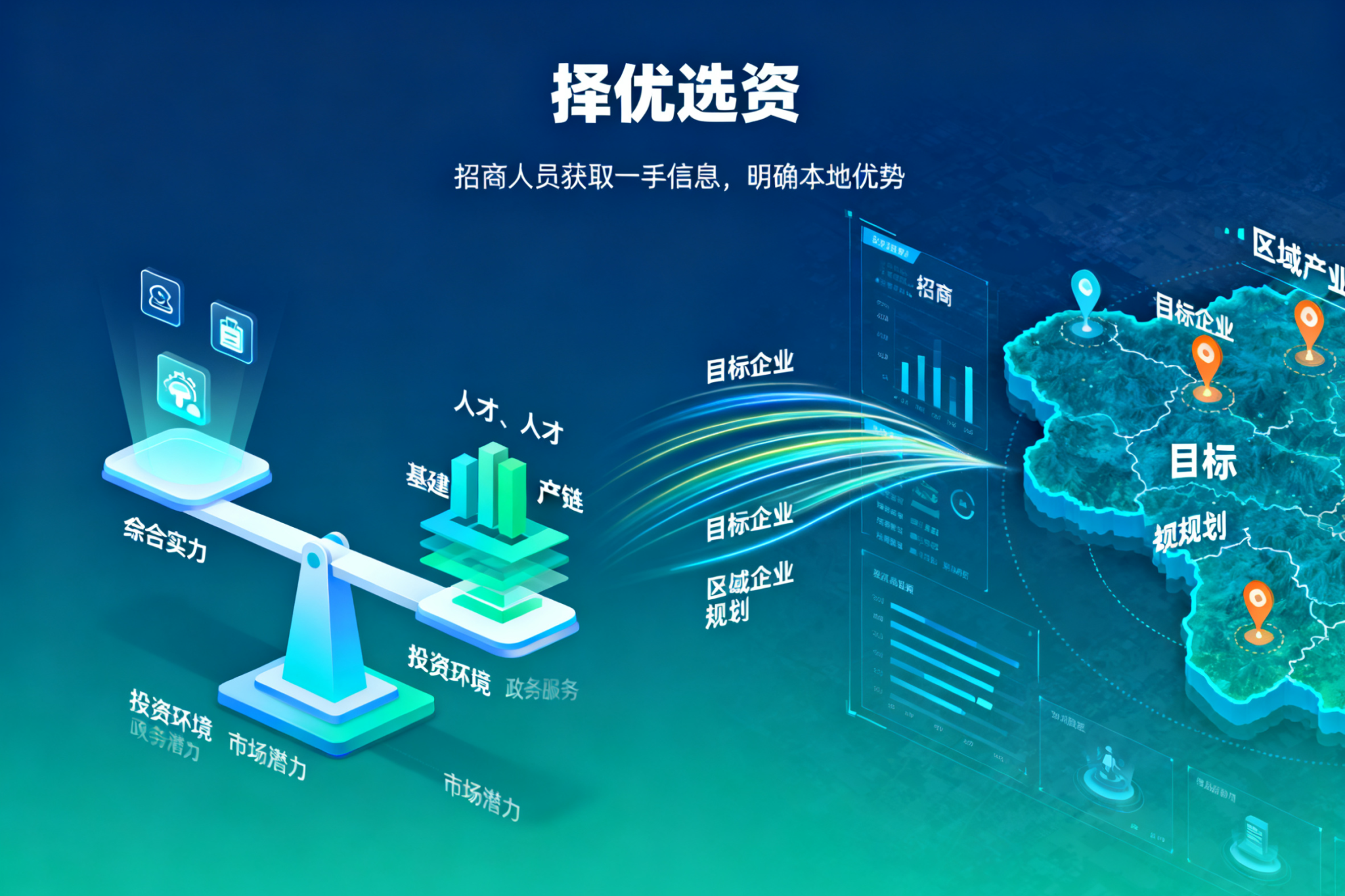

在新的招商政策环境下,企业选址更加理性,更注重地方的综合实力与投资环境,而非仅仅看重优惠政策。当下,各地正依据区域产业特征和发展规划,精准筛选与锁定目标企业。招商人员需迅速获取第一手信息,明确本地优势,做到响应更及时、走访更频繁,推动招商引资向“择优选资”转变。

理解企业同样是一项专业能力。吸引投资,要先洞察企业的真实需求,才能更好地展示本地区的竞争力。把握企业选址逻辑、产业走向与市场变化,体现的是招商团队的专业水平与服务能力。

一支能够紧跟产业变迁、深入理解企业需求、熟悉产业链条和发展方向的招商队伍,是提升招商成效的核心保障。要在激烈竞争中突出重围、赢得企业青睐,就必须加强对企业的深入研究。

换句话说,不了解企业,就无法真正把握其需求。对企业来说,“控制成本优于其他经营策略”,他们期望在预算范围内高效推进项目落地。部分企业倾向于将生产基地设在资源富集区域以降低运营开支,也有些企业更看重当地用工和人才资源。因此,招商人员需真正读懂企业,掌握其选址考量,全面展示本地资源禀赋,协助企业做好成本效益评估,从而提高招商成功率。

项目能否最终落地,取决于能否在成本与收益之间找到最佳平衡。在跟进过程中,招商人员还需敏锐察觉企业投资策略的变化,做到迅速研判、快速响应、及时对接、高效推进。

招商引资本就是一场攻坚战。除了知己知彼,更需要持之以恒的毅力。只有全域协同、一致行动,才能实现与企业的同频共振。

各地招商模式正在不断迭代。例如产业链招商更加注重生态完整与协同效应,围绕核心产业引入上下游配套企业,增强企业在当地的嵌入程度。基金招商也已成为主流模式之一——政府通过设立产业引导基金,以资本为杠杆吸引高质量项目。

优化营商环境已成为各地区招商工作的核心任务。越来越多的地方倾向于通过强化自身条件、秉持共赢理念来吸引企业,而非仅仅依靠补贴政策。

无论是理念更新还是战术转变,首先要找到企业、建立联系,进而真正“理解企业”,最终争取“领先一步”,不仅回应企业当前需求,更要前瞻思考其未来方向。